子どもの力を伸ばす

「伸びる力を育てる」プレゼントをクリスマスに贈る

「伸びる力を育てる」プレゼントをクリスマスに贈る

2021.11.19

クリスマスやお誕生日のプレゼント。スポンジのようになんでも吸収できる年齢の子どもこそ「伸びる力を育てる」贈り物をしませんか? 1~5歳のプレゼント選びのポイントをご紹介します。

子どもが何に夢中かを観察する

伸びる力を育てるためには、その子の年齢や発達に即したものを選ぶことが大切です。知育玩具や教材などは数多くありますが、大人があげたいものを選ぶ前に、「今、何に興味を示しているか」「どんな動作をくり返したがるか」子どもの様子をじっくり観察して、子どもの発達にあった贈り物を選んでみてはいかがでしょう。子どもの関心は日々変化します。プレゼント後は時期をみて、タイミングよく誘ってみたり、大人が使ってみせたりしましょう。

【0〜1歳】 五感が育つ時期

穴に物を落としたり、鏡や光るものに興味を示したりする様子が見られたら、感覚を十分に刺激し、自分が動くことで何かが起きる教材がおすすめです。この体験を重ねることが、成長期に「やってみたい!」という意欲を後押しし、物の動きを予想する力につながります。

「タグトイ社 ボールトラッカー」「タグトイ社 回転式視覚刺激ドラム」は足腰をしっかり使ったり腕を動かしたりと大きな動作を獲得する教材。0歳へのプレゼントにぴったりです。

「タグトイ社 回転式メモリー」「タグトイ社 立体空間把握と記憶のタワー」は、幼い時は型はめパズルや扉の開閉を、大きくなってからはメモリーゲームのような使い方をすることで、楽しみながら記憶して発見する喜びを学べる、長く使える教材です。

【1〜2歳】 指先を使い始める時期

「面ファスナーを指先で貼ったりはがしたりするのを楽しむ」「洋服のボタンをつまんでちょこちょこいじる」「壁の凹凸をずっと触っている」などの様子が見られるなら、指先の動きを育むのにちょうどいい時期かもしれません。

この時期の子どもへのプレゼントにおすすめなのは「つなぎセット」です。

かわいい動物のモチーフを「面ファスナーを留める」「スナップボタンを留める」「ボタンを指先でつまんでボタンホールに通す」動作でつなぐ教材です。「指先を動かしたい」という気持ちを存分に満たすことができます。

メーカーへの取材記事はこちら

【1〜2歳】 大人と同じことをしたがる時期

1~2歳は大人がしていることに興味津々。なんでも一緒にやりたがる年齢です。そんな時は「エプロン」や「ダスター(ミトン)」がおすすめです。子どもの手のサイズを考慮した道具や動きを妨げないサイズは、やってみたい気持ちを存分に発揮できます。自分でできたという自信が自己肯定感へつながっていきます。

「エプロン」は、つけることで子どものやる気がぐんと上がりますし、衣類の汚れも防いでくれます。「ダスター」は汚れていたらきれいにするといった「環境への配慮」に自然と結びつきます。

ダスターは、机を拭くときには青色、床を拭くときには白色など、使用するシーンに合わせて色を分けられるよう、カラーバリエーションをご用意しています。秩序に敏感な時期の子どもにとって、決まりに合わせてダスターを選ぶことも楽しい活動の一つとなります。

ICEモンテッソーリこどものいえでも、机の上や床に水がこぼれてしまった時には、自分で用途に合わせた色のダスターを取りに行き、拭きとることが習慣になっている様子が見られます。

【2〜4歳】 触覚の敏感期

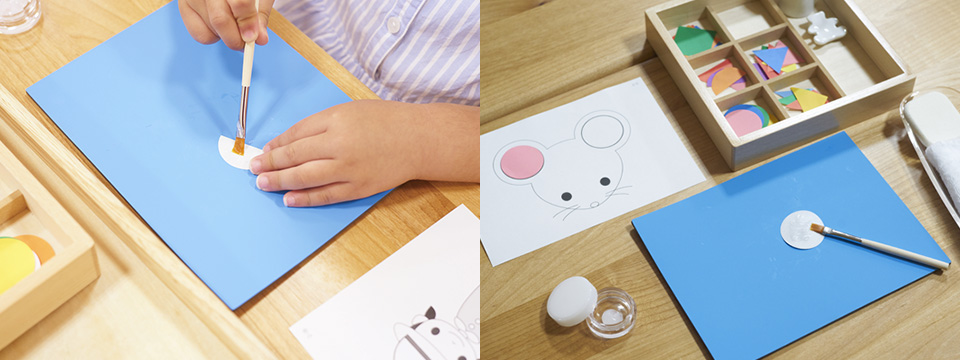

十分にシールはりを堪能した後や、「ペタペタ」などの触覚の敏感期の子どもに「のりはりスタートセット」はいかがでしょうか。指でのりをのばす経験は、この時期にたくさん体験させてあげたいものです。好きな台紙を選ぶうちに、そこに貼る色紙の形や色にも自然と興味がわいてくると思います。

のりはりは、「円」「三角形」「四角形」「二等辺三角形」「半円」の5種の形の色紙にのりを塗って、同じ形が描かれた台紙の枠にぴったり合わせてはります。目と手の協応や集中力を育てるほか、2~3歳をピークにあらわれる「これはここにあるべき」という「秩序感」も養われます。年齢があがってきたら、筆を使うことが鉛筆を持つ練習になります。

ICEモンテッソーリこどものいえでも、「形」に興味を持ったり、水を触ったりするのが大好きな2歳の子を、のりはりに誘ってみたところ、夢中になって作業する姿が見られました。

【3〜5歳】指先の動きが洗練される時期

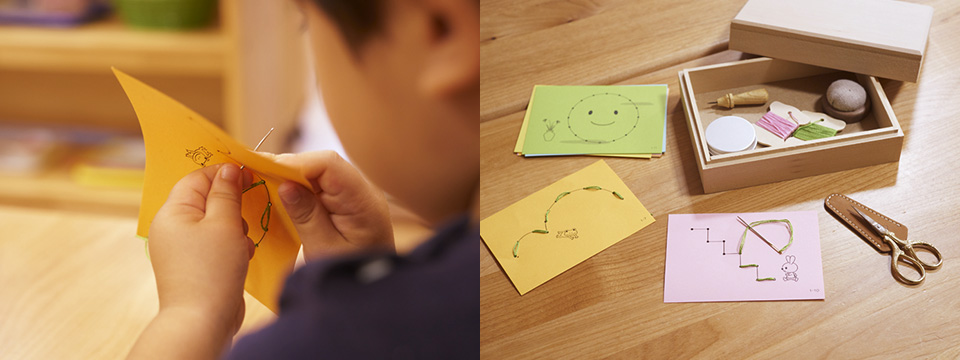

大人がぬいものしているのをじっと見て、興味を示したり、やりたがったりするなら「ぬいさしスタートセット」がおすすめです。

「ぬいさし」は、台紙に描かれた点に目打ちで穴を開けて、針に糸を通し、点に沿って裏、表、裏、表の順にぬっていく活動です。目打ちの持ち方、針の持ち方、糸通し、玉結びなど一連の動作をとおして、集中力や意志力、持久力を育みます。また、裏と表を交互にぬうことで、奇数と偶数の考え方も自然に身についていきます。

子どもは大人が使っている、本物の道具に魅力を感じます。MONOKOの「ぬいさしスタートセット」はレザーケース入りのはさみ、木製の糸巻きや目打ちなど、子どもの手でも扱いやすく、品質の良いものが木箱にセットされています。幼児期だけでなく、大人になっても裁縫箱として長く使える宝物になるでしょう。

ときには、せっかくプレゼントしたものに子どもがあまり興味を示さないこともあるかもしれません。大人としては残念ですが、その子にとって「今は」必要ないものだったのかもしれません。好きなことに思いきり集中できる環境を整えて、子どもが自ら成長する姿を温かく見守ることが、大人が子どもにできる最大のギフトなのかもしれません。

- 子どもの発達や興味に合わせたものを選ぶ。

- ものを操作することに興味がでてきたら「タグトイ」「つなぎセット」、大人と同じことをしたがったら「エプロン」「ダスターミトン」、指先でいろいろ触って確かめたい時期なら「のりはりスタートセット」、通すことやぬうことに興味を持ったら「ぬいさしスタートセット」がおすすめ。

- すぐには興味を示さなくても、いずれくる敏感期を逃さず提供できる準備が大切です。

年齢別

子どもの力を伸ばす

入園までにご家庭で身につけたい3つのこと

幼稚園や保育園に通うようになると、これまで家で大人が代わりにしていたことも、園では子どもが自分ですることになります。はじめて母子分離をした子どもが、自分の身支度を自分でできるようになるためには、家庭でどのようなサポートが必要なのでしょうか。

子どもの力を伸ばす

どんなお弁当が「よいお弁当」ですか?

1歳半から3歳くらいの子どもがひとりでお弁当を食べるためには、どんなお弁当が理想的なのでしょうか。毎日子ども達のお弁当を見ているモンテッソーリ教師に取材しました。