子どもの力を伸ばす

ひとつのおもちゃにすぐに飽きて、次から次へと散らかします

ひとつのおもちゃにすぐに飽きて、次から次へと散らかします

2019.8.9

子どもは、さっきまで遊んでいたおもちゃを放り出して、すぐにまた別のおもちゃで遊び始めることも多いものです。親としては「また散らかして……」と、ため息をつきたくなるかもしれませんが、次から次へとあふれ出す、子どもの好奇心から起こる行動なのです。

数を絞って選びやすく、片付けやすく

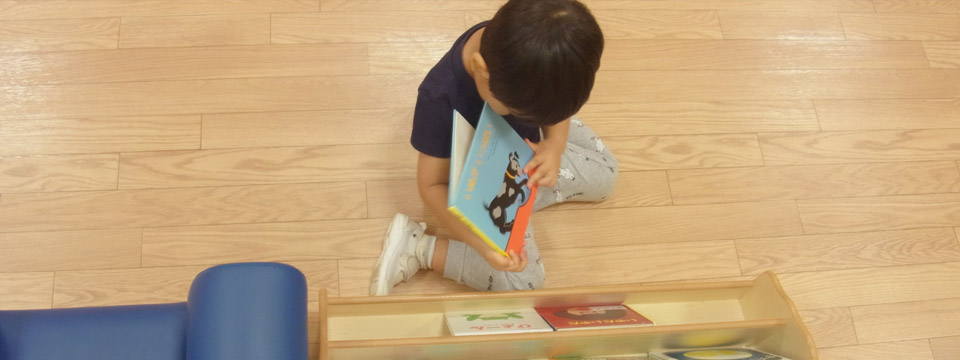

ICEモンテッソーリこどものいえでは、子どもたちは自分のやりたいお仕事(教材を使った活動)を選んで行います。一度に選べるお仕事は一つで、複数のお仕事を同時にはできません。他のお仕事をしたいときは、今、使っている教材を元の場所に片付けてからというルールです。

教材は低い棚に間隔をあけて並べられており、選択肢を少なくしてあります。子どもが自分で選べるように、全体がよく見え、決まった場所に決まったものが置かれています。

次から次へとおもちゃを出すということは、家で子どもが自由に出し入れできるおもちゃの数が多すぎるのかもしれません。

大人でも自分の持ちものをすべて把握して、すっきりと片付けることは難しいものです。スムーズな片付けの基本は物を減らすことだとよくいわれますが、子どもの場合でも同じです。おもちゃの数が多ければ多いほど、子どもは片付けるのが難しくなります。

子どもが遊んでいる様子をよく観察していると「今、気に入っているおもちゃはこれかな」というのがわかると思います。自由に出し入れできる場所に置くのは、子どもが今、気に入っているおもちゃに絞ることをおすすめします。

子どもの好奇心や、部屋の環境にもよりますが、0~3歳なら5~6種類くらいに絞ると、子どもも選びやすく、片付けやすいでしょう。

残ったものは、まとめて別の場所にしまっておいて、子どもの様子を見ながら、ときどき入れ替えてもいいかもしれません。

好奇心を尊重しながら片付けの声掛けを

「一つのおもちゃで長く遊ばないのは飽きっぽいのではないか?」「どうして散らかすのだろう?」など親の悩みや心配は尽きません。でも、子どもには散らかしているという意識はなく、「これも楽しそう!」「あっちも面白そう!」と、好奇心の赴くままにおもちゃを手に取っているだけなのです。

次から次へと興味の対象が移っていくのは、0~3歳の子どもなら自然なことです。頭ごなしに「散らかさないで!」と声をかけるのではなく「次はこれに興味があるんだな」と好奇心に寄り添いつつ、子どもの興味が別のおもちゃに移ったかなと感じたら「これを片付けてからにしようね」と声をかけるといいでしょう。

最初のうちは次に遊びたいおもちゃに夢中ですぐ片付けられなかったりしますが、小さなころからくり返し伝えることで、片付けの習慣が身についていきます。

- 0~3歳の子どもが次々におもちゃを出すのは好奇心が旺盛だから。

- 次のおもちゃに興味が移ったタイミングで「片付けてからね」と声掛けを。

- 今、子どもが気に入ってるおもちゃに絞って選択肢を減らすと、選びやすく片付けやすい。

子どもが片付けをしやすい環境づくりについては「子どもが片付け上手になるには?」もぜひ参考にしてみてください。

年齢別

子どもの力を伸ばす

入園までにご家庭で身につけたい3つのこと

幼稚園や保育園に通うようになると、これまで家で大人が代わりにしていたことも、園では子どもが自分ですることになります。はじめて母子分離をした子どもが、自分の身支度を自分でできるようになるためには、家庭でどのようなサポートが必要なのでしょうか。

子どもの力を伸ばす

「伸びる力を育てる」プレゼントをクリスマスに贈る

クリスマスやお誕生日のプレゼント。スポンジのようになんでも吸収できる年齢の子どもこそ「伸びる力を育てる」贈り物をしませんか? 1~4歳の子どもの力を伸ばすプレゼント選びのポイントをご紹介します。